老長沙過七夕 曾是一場時尚“人來瘋”

長沙晚報記者 任波 通訊員 龍維

馬上就到浪漫的傳統(tǒng)七夕節(jié)。 七夕,,是中國最古老的傳統(tǒng)節(jié)日之一,。

在周代《詩經(jīng) .小雅.大東》一詩中,,就已出現(xiàn)牛郎織女名字。東漢末年《古詩十九首》中提到的牽??椗喔簟坝凰g”,,卻“脈脈不得語”,使人神傷,。

南朝梁代吳梁在《續(xù)齊諧記》中,,屢屢記載,歷史上的湖南人多次介入到中國傳統(tǒng)節(jié)日發(fā)展的進(jìn)程中,。首先是長沙人區(qū)曲(亦作歐回),,居然在大白天遇到已成為水神的屈原,因此發(fā)明了至今中國人仍在享用的端午粽子,。同時,,湘南桂陽人成武丁在化身為仙之前告訴他的弟弟,七月七日夜,,牛郎,、織女,天橋相會,,他就此成仙而去,,為天上的牛郎織女相會而服務(wù)。明清時期,,不斷有文人提及湖南的郴州桂陽和汝城是牛郎織女故事的發(fā)源地,,晚清才人湘綺老人王闿運(yùn)即是其主張者之一。詳見他的《湘綺樓日記》,。

然而在中國傳統(tǒng)節(jié)日中,,牛郎織女愛情故事,固然是最浪漫最具綺思的七夕節(jié)的核心組成,,但除了天上的神仙相會,,在人間,七夕節(jié)正當(dāng)炎暑消退,,夜晚新涼初至,,天街月色涼如水的時節(jié),此時人們在夜晚紛紛走出居室,,來到庭院,,或者走出家門,在街市,來一場慶賀七夕節(jié)日而舉行的時尚“人來瘋”,。

“金風(fēng)玉露一相逢”,,

長沙誰曉得好吃的糖拌餃,,竟是舊時七夕流行的“乞巧果子”

宋代《東京夢華錄》中記載了一個繁盛,、熱鬧,、“人來瘋”的時尚節(jié)日“七夕節(jié)”。

《東京夢華錄》中說,,七夕節(jié),,人們祭拜牛、女雙星,,在香案上供乞巧果,。乞巧果是油炸出來的各種糖蜜面團(tuán),俗稱“笑靨兒”,,品種繁多,。

到明清時代,尤其在清代顧祿的《清嘉錄》中,,更詳細(xì)提到七夕的乞巧果(簡稱巧果),,是七夕中一種用白面與糖拌合而成的油炸食物。油炸前,,要將面團(tuán)擰成苧結(jié)的形狀,,入油鍋煎炸而成,簡稱“苧結(jié)的形狀,,入油鍋煎炸而成,,簡稱“苧結(jié)”。清代蘇州的巧果“苧結(jié)”酥香脆香是其特色,,七夕節(jié)上,,咬一口這種好吃的巧果,人會更加聰明伶俐,,心靈手巧,。

這不正是今天長沙仍在火宮殿、蔡鍔北路稻谷倉蔥油粑粑的糖拌餃(又稱糖餃子),。

長沙糖拌餃,,雖稱餃子,但與人們熟知的半月形的餃子沒有點(diǎn)共通餃,。

其實民國時期的報紙中已明確指出,,糖拌餃原本就七夕節(jié)俗食物“乞巧果子”的一種。之所以稱為“餃”,其實是“巧”,,或者“橋”,、“絞”的訛稱。

巧,,指七夕“巧果”,,“橋”喻意七夕的鵲橋,“絞”是在油炸乞巧果時,,須要先將生坯絞扭一下,,也就是清代顧祿在《清嘉錄》中所提到的“苧結(jié)”。具體是,,長沙人在油炸糖拌餃前,,必須用雙手把糯米粉制成的生坯,扭成“S”形,,下到油鍋中,,這一動作稱為“絞”。

此外,,“糯米絞”在油中炸出白里透黃的黃澄澄,、內(nèi)糯外軟、香甜爽口的糖餃后,,稍瀝油,,即趁熱拌到白色的糖粉中。油炸黃餃拌白糖粉這一程序,,舊時長沙人即將其雅稱為“金風(fēng)玉露一相逢”,。

與小年祭灶用糖油粑粑,趁熱食用,,味道更加甜美不同,,糖拌餃最宜冷食。糖拌餃冷食依然會保持其酥香甜脆糯的美好滋味,。

所以清代民國時期,,在坡子街火宮殿前坪每年七夕前后舉行的七夕“賽巧會”上,“糖餃子”是最著名也最應(yīng)節(jié)的節(jié)日小吃,。我們應(yīng)當(dāng)呼吁,,火宮殿仍然保留這一特色食品,把火宮殿真正建設(shè)成一座活的湖湘食物的博物館,。

今年七夕節(jié),,有調(diào)查稱,今年七夕戀愛中的男女選擇的食物,,傳統(tǒng)小吃比西餐更受人們的歡迎,。我們應(yīng)當(dāng)推薦原全就是長沙七夕應(yīng)節(jié)美食的長沙糖拌餃,,曾經(jīng)糖拌餃享有和端午粽子、中秋月餅同等的地位,,如今,,這一美食,在七夕節(jié)日仍然尚存的時節(jié),,代表七夕小吃美食滋味的糖拌餃,,竟從我們的手中喪失,這無疑是令我們悲傷的,。

此外,,長沙小食品玉露霜、糖醋藕均為舊時長沙七夕食物,,它們與糖餃子都共同代表著最美的七夕味道,。

長沙窯瓷壺“磨喝樂”名聞遐邇,荷葉肚兜能否再流行?

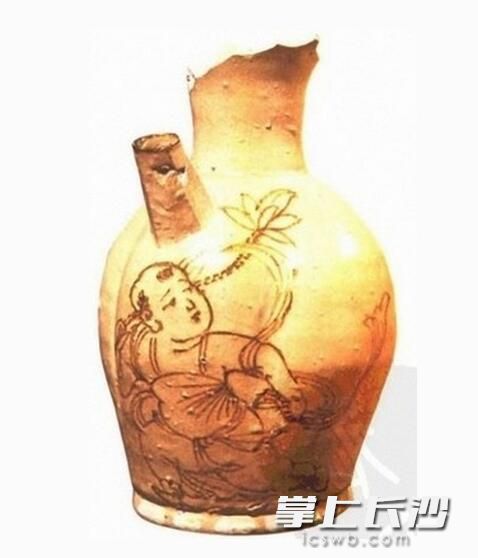

望城銅官曾出土有一件繪刻“身著荷葉肚兜,、肩扛蓮蓬的嬰戲圖”的唐代長沙窯瓷壺,。長沙窯研究專家肖湘曾考證,唐代長沙窯瓷壺繪刻的孩童,,有個專有名叫“磨喝樂”(任注:即“摩睺羅”,,不細(xì)解釋)。

長沙博物館張海軍,、董遠(yuǎn)成也向人們介紹,,這件“嬰戲圖”瓷壺,在上世紀(jì)80年代從長沙窯出土,,即被北京故宮博物院慧眼相中加以收藏,。

宋代《東京夢華錄》中記載:北宋都城的七夕節(jié)十分鬧。七夕節(jié)前后三五日,,開封城內(nèi),,“軍馬盈市,羅綺滿街”,,人們紛紛折取未開的荷花在街頭提攜而歸,,街市趕七夕廟會的小孩子,往往買新荷葉執(zhí)在手中,,效法“磨喝樂”并成為北宋京城最流行的時尚,。

同時,,宋代七夕節(jié)時,城鄉(xiāng)孩童,,常常身著荷葉肚兜,,效法長沙窯瓷壺嬰戲圖中的活潑“磨喝樂”,手持蓮蓬,,奔跑游戲于七夕街市及廟會,。

荷葉肚兜,本世紀(jì)初一度成為上海模特的時尚裝扮,。當(dāng)時人們并未意識到,,這種裝扮原為宋代七夕節(jié)時孩童的時尚妝扮。據(jù)說時尚隔一些年月就會再次輪回,。長沙七夕節(jié),,會不會讓這種已流傳近千年的七夕時尚,重新回到長沙城,,至少可流行在長沙的時尚娛樂舞臺上?

晚清時期,,長沙七夕曾流行用承露盤承接露水的習(xí)尚。講究的人家,,用新砍下的青竹,,上系巨大的荷葉,在七夕夜時,,擎在庭院屋頂,,承接露水,次日天亮后,,人們將荷葉上的露水,,涂上眼睛上,抹在左右手掌上,,說,,七夕的天露,是織女的眼淚,,可以讓人眼睛明亮,,眸子清炯,涂在手上,,使人心靈手巧,。

去大圍山數(shù)星星,七夕最宜看牛郎織女天河相會

中秋節(jié)是月亮節(jié),,而“七夕”是星星節(jié),。

“七夕”前后,舊時的長沙人,,可以在城市的庭院樓臺間,,直接看到天上的星星?,F(xiàn)在的都市,夜晚光污染嚴(yán)重,,哪里能看得到天上的星星,。長沙時尚男女在長沙市區(qū)內(nèi)根本不可能可看到牛郎織女踩著喜鵲搭成的天橋相會?

長沙城內(nèi)的年輕情侶在七夕節(jié)表達(dá)真情、相會相戀,,這當(dāng)然仍是今天七夕的重要主題之一,。

最近有戀愛男女在微信中聲稱,在七夕這個風(fēng)清月白星明的夜晚,,玫瑰和燭光晚餐并不重要,,他們更愿在浪漫星光下,肩并肩手牽手,,坐在一起數(shù)星星,。他們向往,在七夕能奔向戶外,,與戀人一同沉浸在代表天長地久的斑斕星光中,。

露營看星星,顯然,,已成為當(dāng)前年輕人最洋氣最熱門的七夕過法,。微信公眾號“長沙晚報撒歡吧”,早在一個星期前,,就宣稱要組織長沙的年輕男女在8月26日夜晚抵達(dá)瀏陽大圍山,“大家一起露營數(shù)星星”,,這也將成為今年長沙七夕同城活動的一大盛事,。戀人們在大圍山看星星,顯然需提前準(zhǔn)備好防潮墊,、塑料布等,。深夜時分,他們可以在大圍山仰躺著,,看牽??椗p星相會。

也有朋友說,,七夕節(jié),,他們會開著車行駛在鄉(xiāng)野道路中,在有星星的夜晚,,他們打開小車天窗,,讓妻子兒女能仰望到城市看不到的明亮星空。在車上,,他還將播放柔柔輕音樂,,比如在《在銀色的月光下》等曲子,。這樣的七夕節(jié),一定會讓家人一起去享受傳統(tǒng)佳節(jié)的美好浪漫,。

也有微信朋友準(zhǔn)備在七夕那天背起天文望遠(yuǎn)鏡,,到?jīng)]有燈光的野外去觀測天河里星星的色彩。他說,,天上的每顆星星都有各自的色彩,,比如織女星,就是青白色的,。今年他想看清楚牽牛星的顏色,。

在長沙過七夕,登岳麓山和在橘子洲上看星星,,都是浪漫的活動,。能否一眼就識別天幕中的牛郎、織女星并不重要,,重要的是他們的頭頂能有星光,,在星星的照耀下,他們能超脫城市生活中慣有的庸常,,能讓生命的高度與天頂星空等高,。

七夕,繡女夸得針最巧

從《詩經(jīng)》流傳吟唱的年代,,直到今天,,牛郎織女神話,在中國已流傳兩千年以上,,像不絕的河流一樣,,還將繼續(xù)流傳下去,

公元六世紀(jì)的南朝宗懔在 《荊楚歲時記》 稱,,當(dāng)時應(yīng)當(dāng)包括湖南在內(nèi)的楚國,,在七夕節(jié)日,即牽??椗鄷钠呦?,女性們 “結(jié)彩縷, 穿七孔針”,, 又 “陳瓜果于庭” 向牛郎織女 “乞巧”,,或捉小蜘蛛于盒中結(jié)網(wǎng),謂乞得巧等,。南朝梁國的風(fēng)俗與 1200 年后清代光緒年間編撰的 《長沙縣志》記載的長沙七夕風(fēng)俗并無太大變化,, 可見七夕風(fēng)俗,在湖南區(qū)的傳承,, 并未變樣,。

曾國藩曾孫女曾寶蓀晚年回憶說,, 她小時候在

湖南過七夕也曾“乞巧”。 曾寶蓀說,,他除在庭院以瓜果敬織女星外,, 更在七夕的新月星光下, 用紅絲線穿七口繡花針,, 那夜用大瓷盆盛清水放在月光下,, 次日早用花針輕輕橫放水上, 如果花針浮而不沉,, 且日影射向水下時,,針影會現(xiàn)出如花蕊, 如筆,, 如算珠等形狀,,這便算是乞到巧了。

上世紀(jì) 90 年代初,,我們曾在長沙城鄉(xiāng)進(jìn)行民俗調(diào)查,。當(dāng)時老人們的說法比曾寶蓀所說更為詳細(xì)。

舊時長沙七夕乞巧,, 多為女孩,,她們在乞巧時, 常在七夕前一夜 以杯盤盛裝鴛鴦水(任大猛問:何為鴛鴦水?答:一半井水,、一半河水的水,,盛在一起即稱鴛鴦水),將鴛鴦水置于露天,。 次早曬于太陽下;水面會生出一層水膜,。

長沙有的地方是在中午投針于水中,于日光下觀測浮在水膜上的針,,映在水里的形狀。

今開福區(qū)沙坪等地是在七夕夜,, 等少女們在月華星光之下擺好瓜果敬織女,、牽牛雙星罷,然后,,從姊妹 各拈一根小針,, 投于水中。 在水膜托浮下,, 針不會沉于水底,,便謂乞得一年手巧。

長沙民間老人說,,使用鴛鴦水,, 是應(yīng)牛郎織女這對神仙鴛鴦相會,。

老長沙舊日的北鄉(xiāng)、 西鄉(xiāng),, 晚清至民國,, 刺繡之風(fēng)大盛。七夕前夜,, 習(xí)繡女子多會在朦朧月色下穿針引線,, 乞求獲得織女星的神授。 臨睡前,, 湘繡女們將七夕夜穿針的五彩絲線,, 懸掛在門外樹梢枝頭, 民間傳說,,是夜夜深之際,,喜鵲會往天河搭橋, 這些絲線會被喜鵲銜去,, 鋪搭天上鵲橋,, 湘繡女們以此寄托對美好愛情生活的祈福與向往。

在七夕白天,, 長沙鄉(xiāng)村其實已經(jīng)四處看不到喜鵲蹤影,。 俗以為,喜鵲在這一天都已飛到天上去為牽??椗顦蛉チ?。

七夕過后, 如果觀察在樹頭嘈嘈啼叫的喜鵲,,人們會發(fā)現(xiàn)它們的頭上毛羽已呈白色,, 這是因為它們上天為牛郎織女搭橋,被牛,、女踩過的緣故,。

又,長沙農(nóng)戶于七夕常有夜看天河明晦之俗,, 俗謂可卜當(dāng)年米價,。 天河暗, 則米貴; 天河明,, 即米賤,。 究其實, 大抵因農(nóng)戶皆 “靠天吃飯” 之故,。這一習(xí)俗,,其實湖南與江浙一帶的記載無異。

新中國成立后, 七夕節(jié)的一切舊俗,, 在提倡新文化,,反對舊文化的時代大變

遷中, 俱已淡化,, 甚至消失,。

>>我要舉報