永遠的豐碑? | 報紙傳信息,,紅軍找到“大本營”

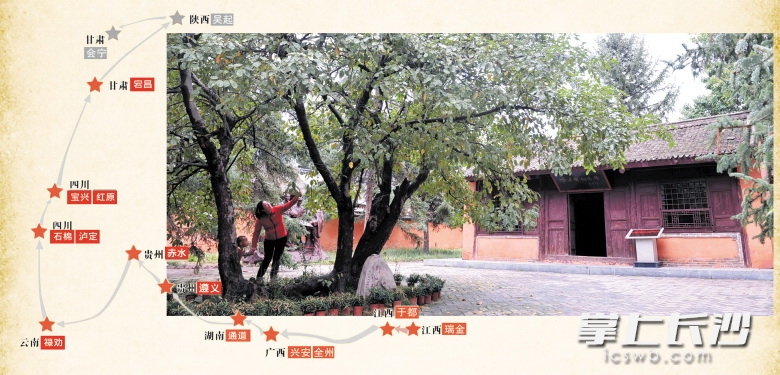

哈達鋪紅軍長征紀念館廣場前方的“到陜北去”紀念雕塑,。 在毛澤東,、張聞天居住過的義和昌藥鋪院內(nèi),,原本獨立的三棵沙果樹,樹根竟然慢慢地連在一起,,被人稱為“同心樹”,。

文/圖 長沙晚報特派記者 小劉軍

80多年前,中國工農(nóng)紅軍第一方面軍以及后來的二,、四方面軍長征途經(jīng)甘肅宕昌縣哈達鋪時,,不僅得到豐富的物資和兵源補充,還建立了以哈達鋪為中心的蘇維埃政權,。敵軍封鎖,、山河阻隔,,出現(xiàn)在哈達鋪的幾張舊報紙,,恰似大海中的航標燈,儼如夜空下的啟明星,。紅軍從這里得知陜北還有紅軍和根據(jù)地的重大訊息,,進而做出揮師陜北,把長征的“落腳點”放在陜北的重大決策。至此,,紅軍結束了萬里長征最困難艱險的階段,,哈達鋪也被譽為萬里長征途中的“加油站”,改變紅軍命運的重要決策地,。

國慶節(jié)前夕,,本報特派記者經(jīng)過長途跋涉,翻越艱險的岷山,,來到中國歷史文化名鎮(zhèn)——宕昌縣哈達鋪鎮(zhèn),。凝視這片紅色小鎮(zhèn),拂去光陰的煙塵,,揭開歷史的畫卷,,記者不禁思緒萬千。

久負盛名的“中國工農(nóng)紅軍長征第一街”,。

長征·訪

紅軍街:留存長征途中最全記憶

一座小鎮(zhèn)保存一段歷史,。哈達鋪革命遺址是除井岡山、延安之外,,遺址最大,、最全面、保存原貌最完整的革命紀念地,。

站在哈達鋪紅軍長征紀念館廣場前方,,一側是提質改造一新的紅軍長征紀念館;另一側久負盛名的“中國工農(nóng)紅軍長征第一街”,。舊時的繁華與當下的昌盛在此實現(xiàn)零距離對接,。

哈達鋪紅軍長征舊址坐落在由382家店鋪組成的一條長約1200多米的街道上,這是紅軍在長征途中走過的最長,、保留當年原貌最完整的街,。被譽為“中國工農(nóng)紅軍長征第一街”。沿街的民宅建筑都留存著長征時期的原貌,,依舊是街道兩旁低矮的原貌商鋪,,赭紅色的泥土墻面,灰黑的門框,、窗欞甚是醒目,。唯一的不同是,當時的土路鋪上了青色的地磚,。

一個小院就是一則故事,。各處長征遺址和建筑群像一條長長的絲帶,牽絆著參觀者的腳步和思緒,。推開厚重的一扇扇木門,,無論是毛澤東、張聞天居住過的已經(jīng)矗立百年的義和昌藥鋪,還是周恩來居住過的“同善社”,;無論是發(fā)出過“向陜北進軍”命令的關帝廟,,還是那間狹小但充滿神秘色彩的郵政代辦所,抑或是紅二方面軍指揮部所在的張家大院和綿延千米的哈達鋪老街,,都在訴說著那段紅色過往……

“哈達鋪當時是川甘交界最著名的商貿(mào)重鎮(zhèn),,因為種植當歸等中藥材,聚集了各地的客商,,是遠近聞名的繁華城鎮(zhèn),、旱碼頭,有當時罕有的郵政代辦所和在繁華城市才有的大公報等報紙,。”哈達鋪紅軍長征紀念館講解員王亞麗告訴記者,,當年這條街上的藥材生意十分興隆,各種商號有八百多家,。紅軍進駐哈達鋪就駐扎在這條街上,,許多藥鋪成為紅軍的辦公地點,其中以毛澤東,、張聞天住過的義和昌藥鋪知名度最高,。“熱情的房東把一壇窖藏了18年,本來要等女兒出嫁時才能取出來喝的酒拿出來招待紅軍戰(zhàn)士,。”她說,。

“紅軍涼粉”:彰顯濃濃軍民魚水情

漫步在哈達鋪這條老街,仿佛游走在滄桑和榮耀里,。紅軍鍋盔,、紅軍涼粉、紅軍饃,、紅軍鞋等與紅軍有關的小吃和商品隨處可見,,紅色旅游的興起,令老街朝氣蓬勃,。

經(jīng)營“紅軍涼粉”小吃的周成才已年過半百,,他指著一條扁擔說,這條扁擔就是自家的傳家寶,,已有200多年歷史,,“我家7代人先后在哈達鋪賣涼粉,我從大伯周尚仁手里接班已經(jīng)十多年了”,。他說,,大伯曾經(jīng)告訴自己,當年紅軍來到哈達鋪,,爺爺和鄉(xiāng)親們紛紛端上涼粉送給紅軍充饑解渴,。“新中國成立后,,鎮(zhèn)上的涼粉就取名為‘紅軍涼粉’,。”周成才說,,為的是讓后人不忘那段艱苦卓絕的革命歲月和濃濃軍民魚水情。

此外,,一家售賣純手工“長征鞋”的店鋪,,每年能售出數(shù)千雙鞋。當?shù)鼐用穸庞裉倚χf,,自己當時是將此當做副業(yè),,沒想到現(xiàn)在成了家里的主業(yè)。她說,,奶奶當年為紅軍做鞋,,一雙鞋有1800個針孔,自己是從母親手中學到這門手藝,,十多年前開了這家長征手工布鞋店,。

長征·憶

郵政代辦所:幾張報紙改變歷史

曾經(jīng)見證中國工農(nóng)紅軍重大轉折的哈達鋪,至今依然流傳著那個充滿傳奇色彩的故事,。

“幾張報紙改變歷史”的故事就發(fā)生在紅軍長征第一街的郵政代辦所,。郵政代辦所遺址位于毛澤東住宿過的義和昌藥鋪舊址斜對面,距離不過一二十米遠,,是一間僅有十幾平方米的小屋,,與其他鋪面的外觀無異。“當?shù)厣藤Q(mào)繁極一時,,來自全國各地的藥材商人,,需要了解各種信息,才成就了這個郵政代辦所,,可以買到好幾種報紙,。”哈達鋪紅軍長征紀念館館長韓亞東說。

記者看到,,里面陳列著1935年8月1日,、8月28日、9月2日,、9月13日數(shù)天報紙的復印件,,頭版均刊發(fā)了陜北蘇區(qū)的各種消息,無意透露出陜北紅軍活動頻繁的“秘密”,。

“到底應該到哪里去落腳,,是紅軍在長征路上一直思考的問題。當年在紅軍剛走出草地的俄界會議上,,中央的決定還是到‘蘇聯(lián)邊界去’,,這幾張舊報紙,,為紅軍指明了最終方向。”韓亞東說,。據(jù)其介紹,,正是由于包括《大公報》在內(nèi)的這些報紙具有非常重要的歷史紀念意義,直至1992年,,甘肅省總工會到哈達鋪扶貧,,才幫助紀念館從香港得到其中的《大公報》復印件。

王亞麗說,,關于如何得到這些報紙,,之前有三個版本:一是紅一軍團連長梁興初奉命找“精神食糧”,從哈達鋪郵政所獲得,;二是耿飚從房東處得到,,于是趕緊給毛澤東送了過去;還有一說,,稱毛澤東在蹲茅房時一般都習慣看報紙,,是他自己看到的。“我們現(xiàn)在的講解詞有所調整,,綜合各方面的信息和資料,,比較傾向于第一個版本,也就是梁興初從哈達鋪郵政所獲得,。”王亞麗解釋,,此外,現(xiàn)在普遍流傳的說法是從《大公報》上得到的消息,,“這個不全面,,其實是從好幾種報紙上綜合得到的消息。”

當年為周恩來治病的老中醫(yī)暢通的曾孫暢輝民,,正在忙著為患者看病,。

長征·感

一把銅勺傳佳話

紅一方面軍司令部舊址“同善社”內(nèi)收藏的一把銅勺令記者印象深刻。“這個是復制品,,原件在甘肅省博物館,,是國家一級革命文物。”講解員王亞麗還介紹,,“同善社”是周恩來在長征途中住過的留存下來保護最完整的一處舊址,。

據(jù)其介紹,周恩來在長征路上累日跋涉積勞成疾,,沿途更是缺醫(yī)少藥,,肝囊腫病情惡化。當年周恩來到達哈達鋪時身體十分虛弱,,幸好當?shù)厮幉馁Y源豐富加之老中醫(yī)暢通的悉心診治,,他的病情逐漸好轉,。周恩來十分感激,就托一名小戰(zhàn)士把隨身攜帶多年的一把銅勺贈給他留作紀念,。

在哈達鋪鎮(zhèn)下街村衛(wèi)生室,,記者見到了正在為患者把脈的暢輝民,他是老中醫(yī)暢通的曾孫,。今年46歲的他,,高中畢業(yè)后就在父親的言傳口授下走上了行醫(yī)之路,。“我已經(jīng)從醫(yī)29年了,。”他高興地說,自己的大女兒從小就喜歡醫(yī)學,,認識很多種中藥材,,目前正在石家莊醫(yī)學院讀書,就讀臨床醫(yī)學專業(yè),,“看來是后繼有人了”,。“為周總理治療肝病的藥方,可是祖?zhèn)髅胤?,不能透露的?rdquo;面對記者的疑問,,暢輝民爽朗地笑道。

暢輝民回憶,,直至解放后,,政府部門的工作人員前來尋訪紅軍長征足跡時,暢家人才知道,,當年患病的那位紅軍首長,,竟然是周恩來總理。上世紀80年代,,暢通去世后,,他的兒子暢樹隆聽說文物部門正在收集紅軍長征時遺留的紅色文物,便將這只珍貴的銅勺捐獻給宕昌縣文物局,,從此流傳下一把銅勺的故事,。