45年前,袁隆平向學生寫了一封“求援信”

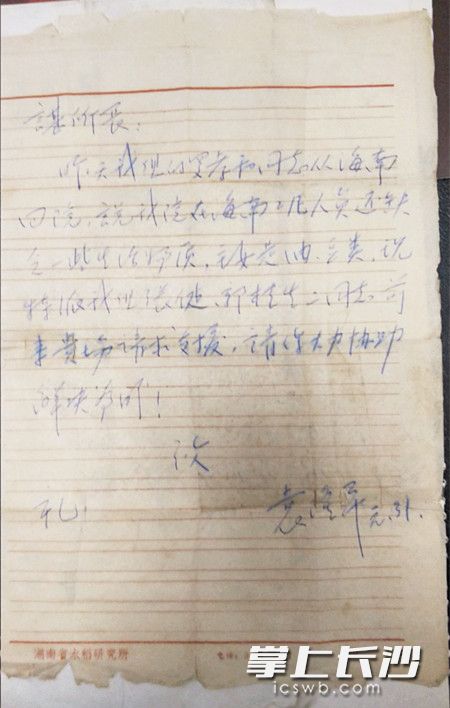

長沙晚報掌上長沙10月26日訊(全媒體記者 周和平 通訊員 黃明明)“昨天我組的羅孝和同志從海南回院,,說我院在海南工作人員還缺乏一些生活物質,,主要是油、豆類,,現(xiàn)特派我組張健,、郭桂生二同志前來貴場請求支援,請你大力協(xié)助解決為盼,!”

這是一封寫于1975年1月31日的簡短書信,,寫信人為袁隆平,收信人為諶海豐,,是袁隆平在安江農校的學生,。今年初,該書信由諶海豐女兒諶建云捐獻給了隆平水稻博物館,。近日,,在湖南省博物館舉行的2020湖南(金秋)文物博覽會上,該書信作為國家一級文物獲評湖南文物保護利用創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)秀文物征集與捐贈優(yōu)秀案例,。

科研小組生活物資告急袁隆平寫信求助

作為我國雜交水稻研究創(chuàng)始人,,有著“雜交水稻之父”之譽的袁隆平院士,,從1964年便開始研究雜交水稻。到1970年,,他最先發(fā)現(xiàn)了水稻雄性不育株,,并提出通過培育不育系,、保持系、恢復系來利用雜種優(yōu)勢的設想,。

記者了解到,,為了加快研究雜交制種技術速度,考慮氣候,,當時的湖南省革委會決定成立研究領導小組,,提出了“夏長沙、秋南寧,、冬海南”的計劃,。也就是說冬季去海南開展雜交制種技術攻關,這是與季節(jié)賽跑,。

上個世紀七十年代,,我國物資極度匱乏。1975年冬天,,雜交制種技術攻關科研小組正在海南育種試驗,,育種實驗田遠離城鎮(zhèn),生活物資很難保障,。據隆平水稻博物館黨組書記孫中華介紹,,那時每次出門,小組成員會從家里帶一些臘肉,、臘香腸。羅孝和是當時小組管伙食的會計,,從老家?guī)淼呐D肉,,都由他小心翼翼保管著。海南的氣溫高,,臘肉到海南之后每天都會滴油,,肉的重量就減輕了。眼看著臘肉日漸“消瘦”,,他著急地向袁隆平報告:“袁老師,,今天又減少了二兩!”袁隆平笑著回答說:“臘肉滴油,,分量自然就少了,。”

實驗日復一日在海南進行著,,科研小組生活卻遇到了新的困難,,食用油等物資即將斷檔,廚房馬上就要揭不開鍋了,。1975年1月30日,,從海南輾轉回到長沙后,羅孝和將科研小組生活遇到的困難隨即報告了在湖南省農業(yè)科學院工作的袁隆平。獲悉該情況,,袁隆平想起了在安江農校畢業(yè)的一位學生——諶海豐,。其時諶海豐在常德津市涔澹農場農科所任所長,該農場為勞改所農場,,物資相對充裕,。于是袁隆平提筆向諶海豐寫了這封求助信,希望能得到油,、豆類基本生活物質的支持,。

鑒定為國家一級文物明年設專柜展出

袁隆平的求助信發(fā)出后,,諶海豐不久便收到了這封信?!爱敃r諶海豐正在休假,,收到信后,立刻上報給了農場黨委,?!睂O中華說,涔澹農場黨委領導非常重視,,經過開會研究后,,迅速調撥了油、豆類等物資,,還殺了兩頭豬腌成臘肉,,交給袁隆平派來的兩位同志帶走。

3年前,,在隆平水稻博物館開展的文物征集活動中,, 時任館長的孫中華獲悉諶海豐仍保留著袁隆平院士這封書信,便多次與諶海豐及其親屬聯(lián)系,,并邀請其女兒諶建云于2018年10月參觀了隆平水稻博物館,,爭取其支持,此后通過微信一直與其保持緊密聯(lián)系,。

在2019年12月去世前,,諶海豐懷著對袁隆平院士的無比敬仰之情,叮囑女兒女婿將該書信無償捐贈給隆平水稻博物館,。今年1月8日一大早,,帶著囑托,諶建云和丈夫王正清特意從常德驅車趕到隆平水稻博物館,,將袁隆平院士給諶海豐的信以及諶海豐的安江農校畢業(yè)證等物品,,無償捐贈給隆平水稻博物館予以館藏,。

“袁隆平院士平時很少寫信,寫給諶海豐的書信原件能征集進館彌足珍貴,?!睂O中華告訴記者,今年7月,,經省,、市文物專家鑒定,該書信被鑒定為國家一級文物,,有力地證明了雜交水稻科研之路的艱辛與不易,,充分體現(xiàn)了雜交水稻科研團隊矢志不渝、攻堅克難的科學精神,。明年,,隆平水稻博物館將設專柜展出袁隆平院士寫給諶海豐的這封書信,并作為弘揚隆平精神重要實物開發(fā)精品黨課,。

>>我要舉報